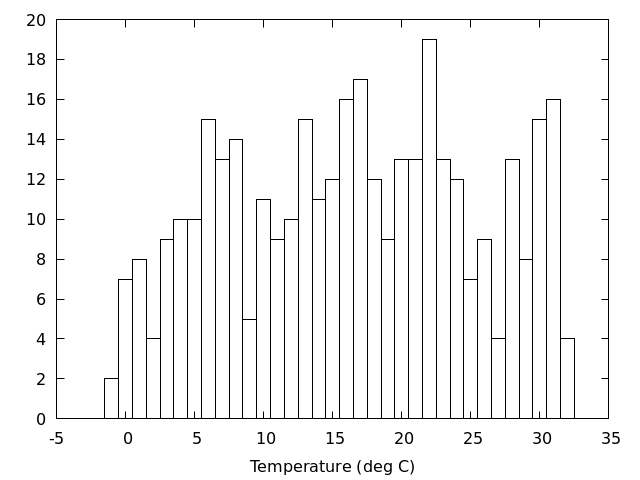

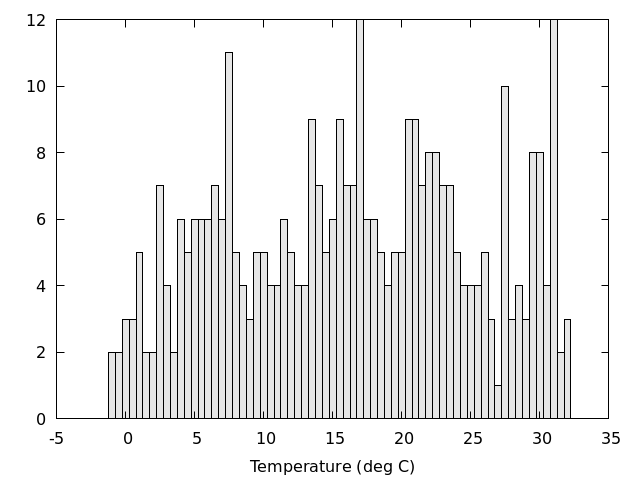

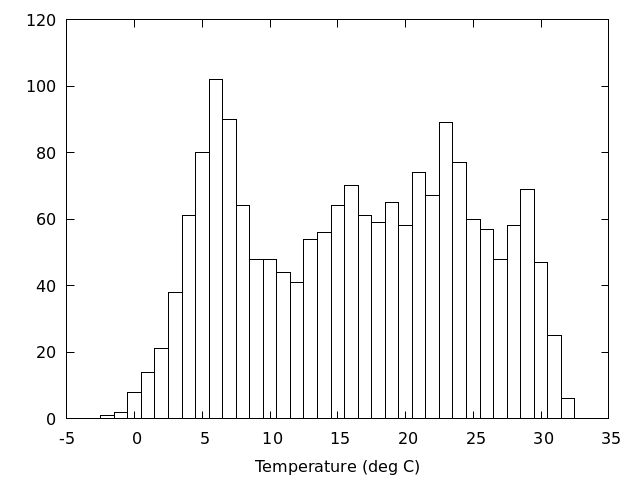

アメダスのデータを使って,日平均気温の頻度分布を図にしてみる.

アメダスのデータ(2018年)

/home/atmos/ipesc/sample/amedas/Okayama_Okayama_2018.csv

データは4列からなり,1列目から順番に,日付,日平均気温,日最高気温,日最低気温

CSVなので

gnuplot> set datafile separator ','

区間を区切って頻度を数えるための関数を定義する

gnuplot> bin(x,width)=width*(floor(x/width+0.5))

頻度分布図を描く

gnuplot> width=1.0 gnuplot> set boxwidth width gnuplot> plot 'Okayama_Okayama_2018.csv' using (bin($2,width)):(1.0) smooth frequency with boxes

ここで,width は区間の幅で,上の例だと1度刻みで区間を区切る.

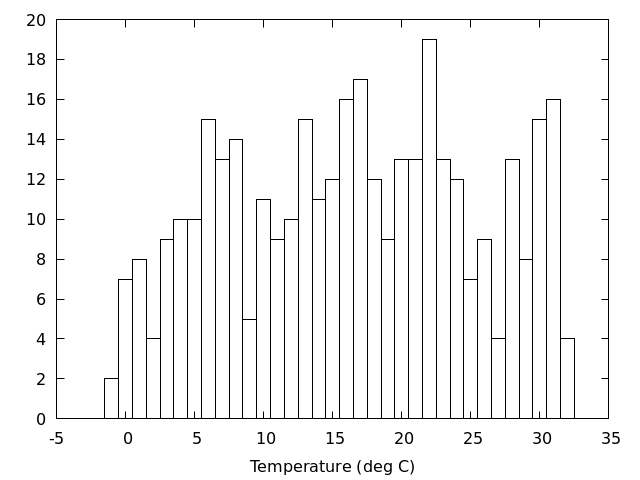

区間の幅を変更するときは,

gnuplot> width=0.5 gnuplot> set boxwidth width gnuplot> replot

棒を塗りつぶす

gnuplot> plot 'Okayama_Okayama_2018.csv' using (bin($2,width)):(1.0) smooth frequency with boxes fillstyle transparent solid 0.1

上の例で定義した

gnuplot> bin(x,width)=width*(floor(x/width+0.5))

は,-0.5 から 0.5 を 0.0 にまとめ,0.5 から 1.5 を 1.0 にまとめ,というような区切り方をする.

これを

gnuplot> bin(x,width)=width*(floor(x/width))+width/2.0

に変更すると,0.0 から 1.0 を 0.5 にまとめ,1.0 から 2.0 を 1.5 にまとめ,というような区切り方になる.

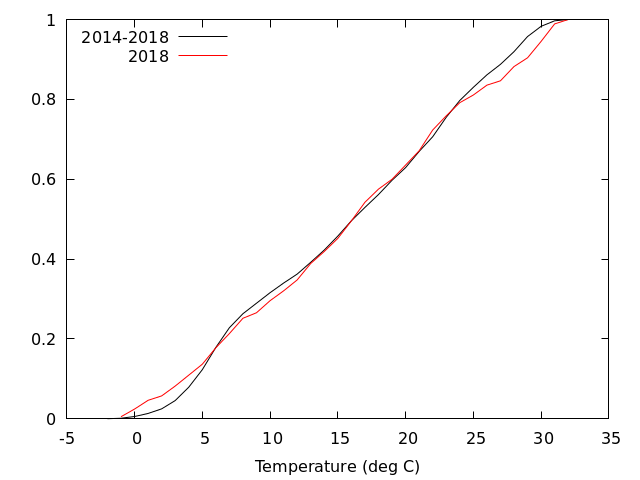

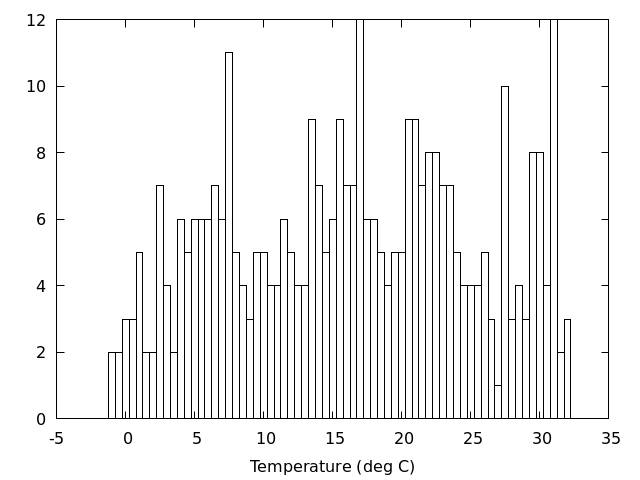

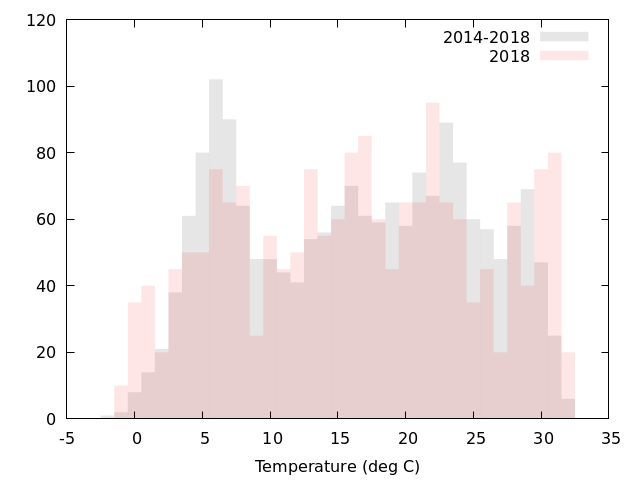

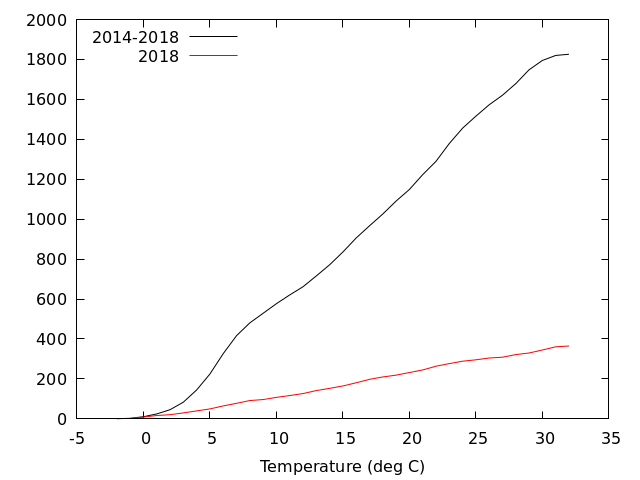

重ねて描いてみると,2018年は平年より寒い日と暑い日が多かったように見える.

頻度分布図をつくるときの階級数の目安を与える式

これ以外に,以下を目安にするとよいという説もある

いずれもあくまで目安なので,そのように与えなければならないということではない.

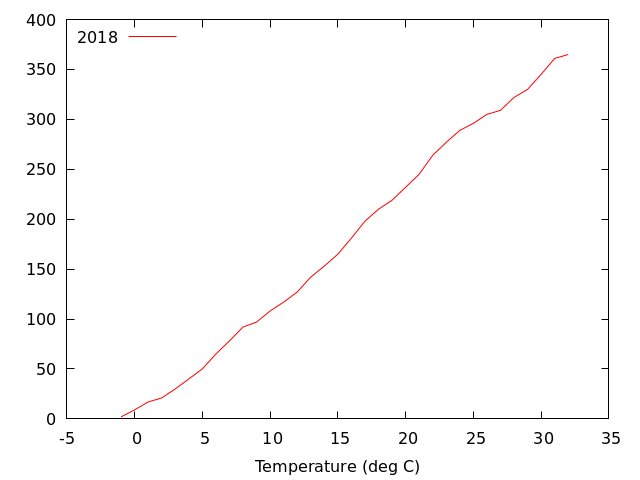

gnuplot> plot 'Okayama_Okayama_2018.csv' using (bin($2,width)):(1.0) smooth cumulative

1年は365日なので,足し合わせると356になる.

2018年を平年と比べてみたいと思って,2014-2018年の5年分の累積頻度分布を重ねて描くと

全体の数が異なるのでうまく比べられない. こういうときは全体を 1 に規格化したらよい. 全体を 1 に規格化するときは smooth cnormal を使う

gnuplot> plot 'Okayama_Okayama_2018.csv' using (bin($2,width)):(1.0) smooth cnormal